WPW症候群は名前は聞いたことあるけど、まだ理解ができていないという学生さんもいると思います。

今回は、WPW症候群の原因・症状・検査・治療法について解説します。

WPW症候群は国家試験でも頻出問題なので、しっかり押さえておきましょう!

1. WPW症候群とは?

WPW症候群は、心臓に余分な伝導路(副伝導路)があることによって、不整脈が起こる疾患です。

心臓の正常な電気信号の流れ

通常、心臓は以下のような流れで規則的に動いています。

- 洞結節(右心房)から電気信号が発生

- 房室結節を通り、適切なタイミングで心室へ信号を伝える

- 心房→心室の順に収縮し、血液を全身へ送り出す

しかし、WPW症候群では通常の伝導路とは別に副伝導路があるため、異常な電気信号が発生します。これが、心拍が急激に速くなる原因となります。

2. WPW症候群の原因

WPW症候群は先天的な疾患であり、生まれつき心臓に副伝導路が存在することで発症します。

ただし、なぜ副伝導路が形成されるのかは明確には解明されておらず、遺伝的要因や発生過程の異常が関与している可能性が考えられています。

3. WPW症候群の症状

WPW症候群の主な症状は、突然の動悸発作(頻拍)です。

動悸発作の特徴

- 突然脈拍が150~200まで上昇する

- 発作は急に始まり、急に止まる

- 脈が速くなることで強い動悸を感じる

- 通常は数秒~数分で治まるが、長時間続くこともある

WPW症候群による合併症のリスク

基本的には命に関わることは少ないですが、心房細動や心房頻拍などの不整脈を合併すると、突然死のリスクが高まることがあります。

特に、エプスタイン病(三尖弁逆流症)と合併している場合は注意が必要です。

4. WPW症候群の検査・診断方法

WPW症候群の診断には心電図が用いられます。

診断の流れ

- 安静時の心電図

- 特徴的なデルタ波が確認できれば診断可能

- ホルター心電図(24時間心電図)

- 発作時の不整脈を記録するために実施

- 心臓超音波検査(エコー)

- 先天性心疾患(エプスタイン病など)の合併を調べる

- カテーテル検査(電気生理学的検査)

- 副伝導路の正確な位置を特定し、治療も兼ねて行われる

【要チェック】WPW症候群の心電図波形

では、実際のWPW症候群の心電図波形を確認しておきましょう!

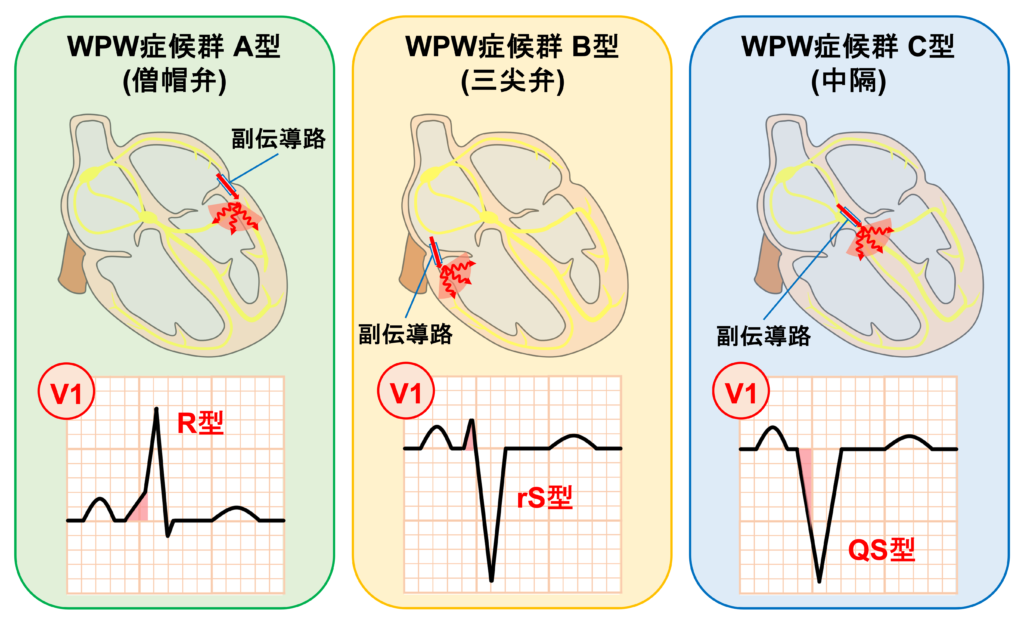

WPW症候群にはA型・B型・C型の3種類があります。それぞれの特徴を簡単に解説します。

WPW症候群 A型

- 最も頻度が高い

- 副伝導路は左側(僧帽弁輪)にある

- V1で上向きのデルタ波

- 高いR波+右脚ブロック型のQRS波

WPW症候群 B型

- 左脚ブロック型のQRS波

- 深いS波+陰性Q波なし

- 副伝導路は右側(三尖弁輪)にある

WPW症候群 C型

- 副伝導路は心室中隔

- 深いS波+陰性Q波あり

この3種類の心電図の特徴は必ず覚えておこう!

もっと詳細な心電図波形について知りたい方はこちらがおすすめ!

5. WPW症候群の治療法

WPW症候群の治療法は、症状の頻度や重症度によって異なります。

① 発作時の対処法

発作が起きた際には、以下の方法で心拍を落ち着かせることができます。

- 息こらえ法(大きく息を吸い、力を入れて息を止める)

- 冷水で顔を洗う

- うつ伏せになってリラックスする

これらの方法で副交感神経を刺激し、心拍を抑える効果が期待できます。

② 薬物治療

- ベラパミルやβ遮断薬を用いて頻拍を抑える

- 抗不整脈薬の定期的な服用で発作を予防

③ カテーテルアブレーション(根本治療)

WPW症候群の根本的な治療には、カテーテルアブレーションが有効です。

カテーテルアブレーションとは?

- 足の血管からカテーテルを挿入し、心臓内の副伝導路を特定

- 高周波で異常な伝導路を焼灼(破壊)し、不整脈を根本的に治療

この治療法は成功率が高く、再発率も低いため、特に動悸発作が頻繁に起こる人に推奨されます。

6. WPW症候群と合併症のリスク

WPW症候群の患者は、以下の疾患を合併している可能性があります。

- エプスタイン病(三尖弁の異常による血液逆流)

- 心房細動・心房頻拍(突然死のリスク増加)

これらの合併症が疑われる場合は、専門的な検査・治療が必要です。

7. まとめ

- WPW症候群は、生まれつき心臓に余計な電線(副伝導路)があることが原因で、不整脈が起こる疾患。

- 突然の動悸発作(頻拍)が特徴で、急に始まり急に止まる。

- 診断には心電図・カテーテル検査が有効。

- 発作時は息こらえや冷水で対処可能。

- 根本治療にはカテーテルアブレーションが有効。

WPW症候群は適切な診断と治療でコントロールが可能です。動悸発作が気になる方は、早めに循環器専門医に相談しましょう。