国家試験や学校のテストでもよく出題される主な電解質について、今回は、Ca(カルシウム)、Mg(マグネシウム)の2つを詳しく解説していきます。

重要な部分は赤字にしているので、必ずチェックしてメモしてくださいね!

ポイントをおさえて、苦手を克服していきましょう!

Ca(カルシウム)について

ではまず、Ca(カルシウム)について解説していきます。

Caは、骨格を形成する役割や、血液凝固、神経の興奮、心臓の収縮、酵素の活性化に関与しています。

- 基準値:9-11mg/dl

- パニック値:6mg/dl以下、または12mg/dl以上

Caは、骨ではリン酸カルシウムとして存在しています。

一方、血清中のCaはイオン化型(約50%)、蛋白結合型(約40%)、非イオン型の重炭酸塩など(約5-10%)の大きく3つに分けられます。

蛋白結合型は、蛋白質である「アルブミン」と結合してます。そのため、蛋白濃度・アルブミン濃度に影響を受けます。よって以下の2つのポイントは押さえておきましょう!

- 高蛋白血症では見かけ上血液中のCaは上昇↑

- 低アルブミン血症では見かけ上血液中のCaは低下↓

さらに、低アルブミン血症(アルブミン4g/dl以下)の時は、見かけ上血液中のCa濃度は低下するため、補正を行う必要があります。計算式は以下の通りです。

補正Ca濃度(mg/dl)=血清Ca濃度(mg/dl)+{4-血清アルブミン濃度(g/dl)}

このCaの補正式は、国家試験だけでなく、実際の医療現場でも必ず知っておくべきことなので、しっかりおぼえておきましょう!

Caの代謝を調整するホルモン

Caを調整する主要なホルモンは、以下の3つです。

- 副甲状腺ホルモン(PTH)

- ビタミンD₃

- カルシトニン

| ホルモン名 | 関係する臓器 | 作用 | 血中Ca濃度 |

| 副甲状腺ホルモン(PTH) | 副甲状腺 | 骨からのCaの溶出 | ↑ |

| ビタミンD₃ | 腎臓 | 腸からの吸収を促進 | ↑ |

| カルシトニン | 甲状腺 | 骨溶解を抑制 | ↓ |

ホルモンとCa濃度の関係性は覚えておこう!

高Ca血症の原因

- 内分泌異常:副甲状腺機能亢進症など

- 骨異常:多発性骨髄腫など

また、副甲状腺ホルモン(PTH)の数値も関係するので、

- PTH高値:原発性副甲状腺機能亢進症、サルコイドーシス、異所性PTH産生腫瘍

- PTH低値:ビタミンD過剰症、悪性腫瘍に伴う高Ca血症

低Ca血症の原因

- ビタミンD欠乏症:腎不全など

- 副甲状腺機能低下症

- 急性膵炎

- 低アルブミン血症

低Ca血症の場合も同様に、副甲状腺ホルモン(PTH)の数値が関係するので、

- PTH高値:特発性副甲状腺機能低下症

- PTH低値:ビタミンD欠乏症

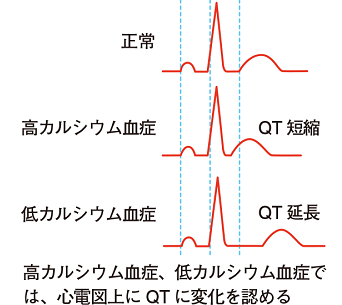

まだ余裕があるぞって方は、心電図変化も一緒に覚えよう!

Ca濃度による心電図変化

心電図変化も一緒に覚えると完璧だね‼

Mg(マグネシウム)とは

次に、Mg(マグネシウム)について解説していきます。

Mgは、骨を健康に保つために欠かせないミネラルで、神経の伝達、筋肉の収縮、酵素の活性化などに関与しています。

- 基準値:1.8-2.5mg/dl

体内には約25gのMgがあり、そのうち約50~60%は骨に蓄えられています。

Mgは腸で吸収され、その後、腎臓で再吸収・排泄されます。また、骨に運ばれて体の中で再利用されます。

食事から摂るマグネシウムの吸収率は、1日に300~350mg程度を摂取した場合、約30~50%です。ただし、摂取量が多すぎると、逆に吸収率は下がってしまいます。

高Mg血症の原因

- 排泄障害:腎不全

- Mgの異常投与

主な症状

- 吐き気・嘔吐

- 筋力の低下

- 低血圧

- 心拍の異常(不整脈や徐脈)

- 意識障害、昏睡(重症時)

- 呼吸抑制(特に高齢者や腎機能が低下している人で注意)

低Mg血症の原因

- 摂取・吸収障害:慢性アルコール中毒、下痢など

- 尿中のMg喪失:Bartter症候群、ケトアシドーシスなど

- 細胞内への移動:急性膵炎など

主な症状

- 筋肉のけいれん、こむら返り

- しびれ、ふるえ

- 疲れやすさ、虚弱感

- 不整脈(特に心房細動など)

- てんかん様発作(重度の場合)

- 低カルシウム血症や低カリウム血症を伴うこともある

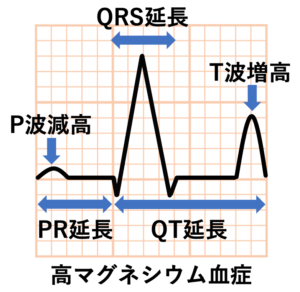

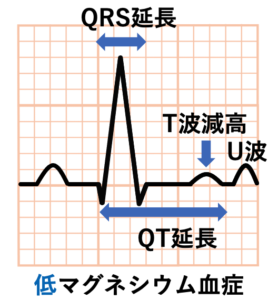

Mg濃度による心電図変化

特徴が多いので、高Mg血症と低Mg血症で違う部分だけを覚えるのもポイントだよ!

まとめ

今回は、Ca(カルシウム)、Mg(マグネシウム)の2つを詳しく解説していきました。

前回よりも関連する項目が多いので覚えることは多いですが、一度覚えると点数を取れる範囲は広がるはずです!

電解質は国家試験でも必ず1問は出るので、前回のおさらいも含めて、重要なポイントを押さえて必ず点数がとれるようにしましょう!

前回のおさらいをしたい方はこちらをチェック✅

➤試験によく出る電解質をマスターしよう①

臨床検査技師国家試験の基本情報を確認しておきたい方は、こちらもチェック✅

➤【必読】臨床検査技師国家試験合格のための入門編①